目次

最近、「生成AI(せいせいエーアイ)」という言葉をテレビやSNSでよく見かけるようになりました。これは、人間のように文章を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったりできるすごいコンピューターの技術です。

でも、「AIって何?」「どうやって使うの?」「私たちの生活と関係あるの?」と思う中学生も多いはず。

この記事では、難しい専門用語をなるべく使わず、生成AIの仕組みや使い道、社会や学校での活用方法をやさしく解説していきます。読み終わるころには、「なるほど!」「ちょっと使ってみたいかも」と思えるはずです!

生成AIとは?意味・できること・識別AIとの違いを解説

「AI(エーアイ)」は「Artificial Intelligence(人工知能)」の略で、人のように考えたり学んだりできるコンピューターのことです。

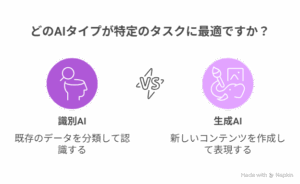

AIには主に2つのタイプがあります。

識別AI(しきべつAI)

識別AIは「見分ける」のが得意です。

たとえば:

-

顔認証(スマホのロック解除)

-

迷惑メールを自動で仕分け

-

写真の中から特定の物を見つける

こうしたAIは、大量のデータを学んで、正しい判断をするのが得意です。

生成AI(せいせいAI)

生成AIは「新しく作り出す」のが得意です。

たとえば:

-

ChatGPT:文章作成や会話が得意

-

Midjourney:キーワードから絵を生成

-

Suno:音楽を自動で作曲

識別AIが「見る・分ける」ことに強いのに対して、生成AIは「作る・表現する」ことに強いという違いがあります。

生成AIの歴史と進化の流れ|開発の過程と重要技術をやさしく解説

生成AIは、ある日突然登場したわけではなく、長い歴史の中で進化してきました。

-

1950年代:AI研究が始まり、迷路の解き方など単純な問題解決が中心でした。

-

1990年代:インターネットとパソコンの普及で、学習に使えるデータが増えました。

-

2010年代後半:ディープラーニングという学習法が広まり、AIが急成長。

-

2017年:「トランスフォーマー」という技術が開発され、文章の理解と生成能力が飛躍的に向上しました。

その後、ChatGPTやGeminiなどが登場し、最近では文章・画像・音声・動画を同時に扱える「マルチモーダルAI」も一般化しています。

人気の生成AIツールと開発企業まとめ|ChatGPT・Gemini・Claudeなど

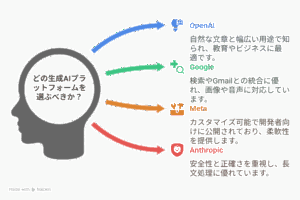

多くの企業が独自の生成AIを開発しています。それぞれの特徴を見てみましょう。

OpenAI(オープンエーアイ)

-

主なAI:ChatGPT、DALL-E

-

特徴:自然な文章と幅広い用途。教育・ビジネス・創作に使われています。

Google(グーグル)

-

主なAI:Gemini

-

特徴:検索やGmailと連携しやすく、画像や音声にも対応。

Meta(メタ)

-

主なAI:Llama

-

特徴:開発者向けに公開されており、自由にカスタマイズ可能。

Anthropic(アンスロピック)

-

主なAI:Claude

-

特徴:安全性と正確さを重視。長文処理に強い。

日本企業の生成AI活用事例|業界別の具体例でわかる使い方

日本の企業も生成AIをさまざまな場面で活用しています。

-

パナソニック:モーター設計をAIで効率化

-

オムロン:ロボットの動きをAIで制御

-

大林組:建物のデザインをAIが補助

-

銀行(SMBC、三菱UFJ):社内対応をAIが自動化

-

スタートアップ企業:小売・製造向けAIツールを展開中

これらの活用により、作業のスピードアップやミス削減が進んでいます。

生成AIによる仕事の変化とは?AIと人の役割の違いと今後の働き方

「AIに仕事を取られるかも」と心配する声もありますが、すべての仕事がなくなるわけではありません。

たしかに、事務処理やデータ入力などの単純作業はAIが得意です。

でも、人の気持ちを読み取ったり、創造的な発想をしたりする仕事は、これからも人間に求められます。

これからは:

-

AIができることは任せる

-

人は考える・工夫する・伝える力を高める

そんな「AIと協力して働く力」が大切になります。

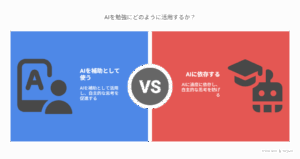

AIと教育|生成AIを使った勉強方法や活用のポイント

生成AIは、勉強のサポートにも使えます。

-

わからない問題を質問する

-

作文や英作文の練習相手になる

-

英単語の意味や使い方を教えてくれる

ただし、全部AIにまかせず、自分で考えることが大切です。AIはあくまで“補助道具”として使いましょう。

AI利用の注意点とルール|安心して生成AIを使うために知っておくべきこと

AIが便利になる一方で、こんな注意点もあります。

-

偽の情報を作る人がいる

-

個人情報がもれる可能性

-

悪用される危険

そのため、世界中でルール作りが進められています。

-

EU(ヨーロッパ):きびしいAI規制を導入

-

日本:柔軟で現実的なガイドラインを採用

安心して使えるよう、国や企業が対策を進めています。

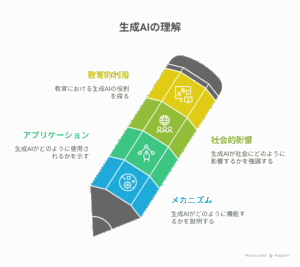

まとめ|生成AIと前向きに共存するために大切なこと

生成AIは、私たちのアイデアや学びを助けてくれる、心強いパートナーです。

大事なのは「AIに頼りきり」になるのではなく、「AIを使って自分の力をのばす」こと。

考える力、表現する力、伝える力。そうした人間ならではの力と、AIの力をうまく組み合わせていきましょう。

まずは気軽にAIにふれてみて、「おもしろい!」「すごい!」と感じることから始めてみましょう。それが、未来の第一歩です。

コメント